今天专访的这位原住民

有一些特殊

在专访时还向我们提出了请求......

刘荣成先生(左边)

今年80岁,1956年随父亲来到芜湖,父亲是一名泥瓦匠,现在人称打临工。刚来老城区时住太平大路,之后租住在马号街城隍庙后面,离庙约十多米远,后又搬离到谯楼隔壁,最后几年住在淳良里六号。

“我想找到他们,在古稀之年叙叙旧” 刘先生1956年随父亲来到芜湖后,在后家巷补了一年的课,1957年中考考上芜湖二中,1960年考进芜湖师范学校,“我想要找到60年前芜湖师范学校的同班同学,哪怕能找到一两位叙叙旧也好。”刘先生向我们表达了本次专访的请求。

老十二中的前身

“去年我去探望了一下母校,教室和我的宿舍还在,女生宿舍不在了。大成殿当年是我们的图书馆和阅览室,基本上没太大变化。”

大成殿

谈到最难忘的人,刘先生说,是一个叫施来顺的同学,“1960年那年,当时我父母都已去世。在我生活最困难的时候施来顺同学送了我一件旧大衣,至今我也不能忘记,我很感谢他,如果还有机会的话我要当面再说一声谢谢。”说完刘先生的眼眶微微泛红。

几十年的牵挂,不仅仅是对这份情谊,还有曾经生活过的那片土地,紧接着刘先生向我们说起在古城里生活的那些岁月。

“我几乎住遍了古城”

刘先生在古城里居住的那段日子是艰辛而又丰富的,几乎整个老城区都有他的身影,他对这片土地也是再熟悉不过了。

例如“点将台”谯楼,那时候的“点将台”是专员公署。他的住处东面是罗家闸,北是管教所,西临点将台,南是城隍庙。“那时家里不通自来水,只在罗家闸和东内街交叉路有一售水亭,许多人在那里售水,二分钱一挑,我的邻居孔叔就是给人家送水来维持家人生活的。”

衙署前门

除了谯楼,刘先生还住过太平大路上的两层小木楼出租屋,小小的两层小楼能够住下七户人家,其中崔姓一家就有五口人,这小楼里共住有老小二十口人。

“每家之间由木板墙隔开,墙上满满的大洞小眼只用废旧报纸糊起来,任何人有声响,家家都知道。”刘先生回想起来反而觉得那时候的生活是很有意思的,邻里的互帮互助,内心的淳朴都是生活的助力剂。

太平大路

依稀记得楼下还有一棵无花果树,年幼的他经常和小伙伴们一起拿竹竿去勾果子,几十年过去了,那时候给刘先生带来的欢乐还犹如昨日一般,艰苦是大人的事,孩子永远是快乐的,太平大路的小木楼是刘先生永恒的记忆。

“巷子多,人潮涌动,十分繁华!” 古城里的巷子特别多,花街、南门湾、南正街、打铜巷、萧家巷等等,每个原住民的记忆中都留下了这些街巷的繁华。

“当年最繁华的地方是南门湾,卖布,卖小吃,卖卤菜的店铺都有,巷子的宽度只能容纳一人行走,街面石条路都被行人打磨的锃光。”说起老城区的繁华,刘先生更加精神起来,仿佛眼前就是那条锃光的石条路。

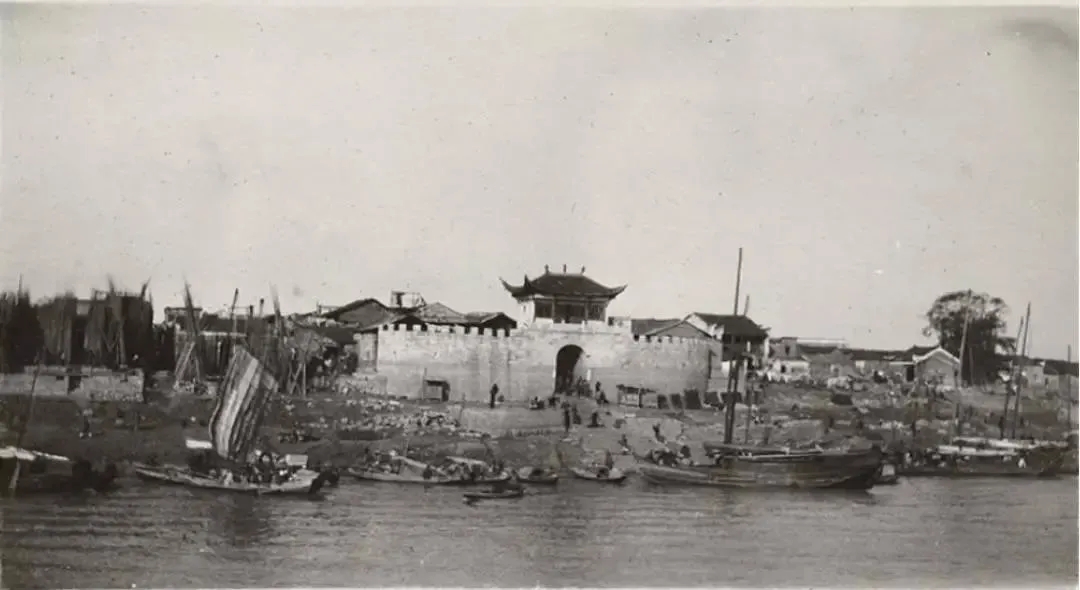

“沿街向南就是老浮桥了,这桥是由几条木船和若干跳板组成,每天港口都有大量船只驶来,浮桥每天断开两次,让上下游船只来往,岸边还有很多井状跳板供居民洗衣用水,真是热闹非凡。”

老浮桥

图片来源于网络

说到繁华的街道当然少不了花街,每天阳光照射着鱗次栉比的店铺,琳琅满目的商品,让人不禁想要在这条街巷走走,每日人头攒动,市声若潮。走进花街深处,竹篾在匠人们的手指间缠绕,不仅仅有生活用具,花灯也是古街久负盛名的文化符号。

刘先生的记忆里还有一老头在花街卖酒水,年少时他常帮父亲去打酒,现在想起来也还是记忆犹新。

花街

刘先生对芜湖古城总的印象还是十分繁华、有市井气息的。傍晚时分小吃的叫卖声不绝于耳,总能吸引到他。“我特喜好油炸臭干,炸好后再加上磨好的水辣椒,真是闻起来臭吃起来香!等芜湖古城开放,我还要再去品尝!”

图片来源于网络

刘先生的回忆是他的故事

如果你也是芜湖古城的原住民

在这里发生过属于你的故事

欢迎您在后台留下

您与古城的回忆和联系方式